もしものためにMT-09にドラレコを取付けました。

最近ではドラレコを取り付けているバイクも珍しくありません。

私が初めてドラレコを取り付けた5年前は販売されているバイク用ドラレコの種類も多くなく、私が購入したメーカーかもう1社ぐらいがあったかどうかぐらいでした。

現在では多くのメーカーがバイク用ドラレコを販売し、選択肢も広がっていますが、取り付けの手間や注意点については、まだまだ情報が不足していると感じます。

今回はドラレコを取り付けるべき理由から、取付方法、その他注意点までまとめました。

目次

何故ドラレコが必要なのか

道路を走っている限り、どれだけ安全運転していても事故に巻き込まれるリスクはあります。

後ろからいきなり突っ込まれることもあるかもしれません、その時にドラレコがあれば証拠を確実に残せます。

特にバイクの場合は車と比べると、人体に大きいダメージを負う事も多いでしょう。

そうなれば事故時の記憶が曖昧な事も少なく無いので、確実な証拠としてドラレコで映像を残しておくのは、その後の処理を考えるとプラスになることあってもマイナスになることはありません。

私はあいにく、ドラレコを取り付けて約5年になりますが、ドラレコが活躍した事はありません。

しかし、ドラレコは活躍する場面が無い方が良いカスタムなのでそれが一番です。

ドラレコ取付方法について

用意するもの

以前乗っていたNinja400に取り付けていたミツバのドラレコがまだ使えるので、それを引き継ぎました。

ミツバのモデルは何種類かありますが、EDR-21は前後2カメラで一番スタンダードなモデルです。

リアのナンバープレートへドラレコを取り付けるためにステーを用意しました。

バイク全体に配線を通すので結束バンドがあれば便利です。

工具は必須ですね。

手順

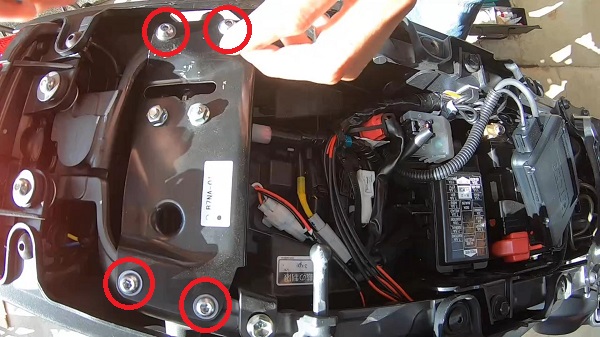

シートロックを外す

シートロックを外す

シートロックを外すまず、リアテール方向へ配線を通す為に、ボルト4本を外してシートロックを取り外します。

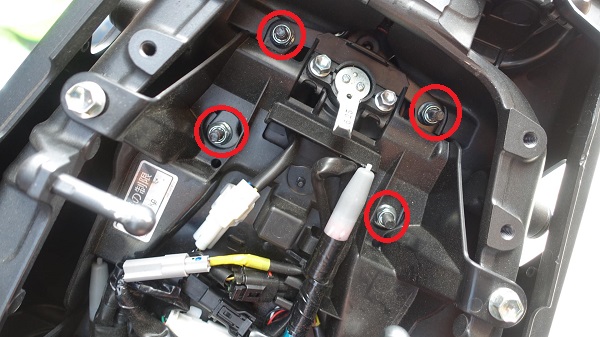

リアテールを分解する

リアテールを分解する

リアテールを分解する リアテール裏面も外す

リアテール裏面も外すリアテールを固定しているボルトを4本x4本外して分解できるようにします。

リアテールと車体との接続を外す

車体との接続を外す

車体との接続を外す ロックピンも忘れずに

ロックピンも忘れずに車体と繋がってるボルト4本と、シートロック解除時のキーを差し込む穴の近くにあるロックピンを外して、リアテールを外せるようにします。

リアテールの隙間へ配線を通す

リアテールの隙間へ配線

リアテールの隙間へ配線 内部の隙間へ配線を通す

内部の隙間へ配線を通す 隙間からドラレコ配線

隙間からドラレコ配線車体との接続を外して根元を緩めると、リアテールを分解できるようになるので、隙間からドラレコの配線を入れます。

一旦仮固定

一旦仮固定配線を通したら不安定なので、分解したリアテールと、車体を仮固定します。

ナンバープレートを外す

ナンバープレートを外す

ナンバープレートを外すナンバープレートを固定している2本のボルトを外します。

ドラレコステーへカメラを固定する

プロト:ドラレコ用ステーへ固定

プロト:ドラレコ用ステーへ固定リアカメラの固定は、プロトのドラレコ用ステーを使用し、ナンバープレートの場所へ共締めします。

本来後ろから見て、カメラが右側に来るステーなのですが、それを裏返しにして取り付けました。

その方が、カメラが奥まった感じになり見た目が良くなると感じました。

配線が干渉したのでリアテールへ穴開け加工

リアテールへ穴開け加工

リアテールへ穴開け加工カメラから出ている配線が干渉したので、リアテールの一部へ配線が通るように穴開け加工をしました。

ナンバープレートと一緒にカメラを固定

ナンバープレートと共締め

ナンバープレートと共締め 配線は加工した穴へ通す

配線は加工した穴へ通すカメラから出ている配線は、加工した穴へ通してナンバープレートと共締めします。

リアカメラの余った配線をまとめる

余った配線は隙間へまとめる

余った配線は隙間へまとめる 浮いてる部分は結束バンドで固定

浮いてる部分は結束バンドで固定リアテールの隙間に、余った配線をまとめれそうな場所があったのでまとめました。

リアカメラの配線をフレーム下へ通す

フレーム下へ通す

フレーム下へ通すそのまま本体へ合流させるより、フレーム下の隙間に沿って流した方が綺麗になりそうだったのでボルトを外して配線を通しました。

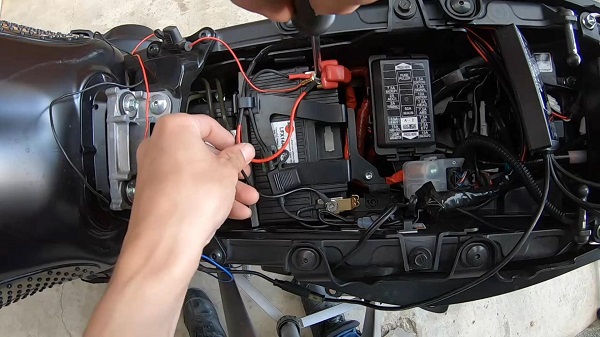

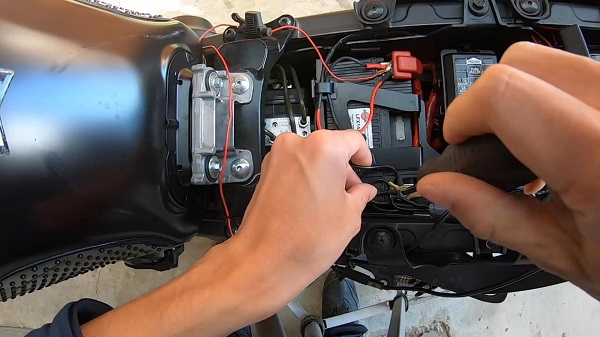

主電源配線を接続する

プラス配線を接続

プラス配線を接続 マイナス配線を接続

マイナス配線を接続リアカメラの処理が一通り終わったので電源の接続をします。

主配線はプラス→マイナスの順番で接続します。

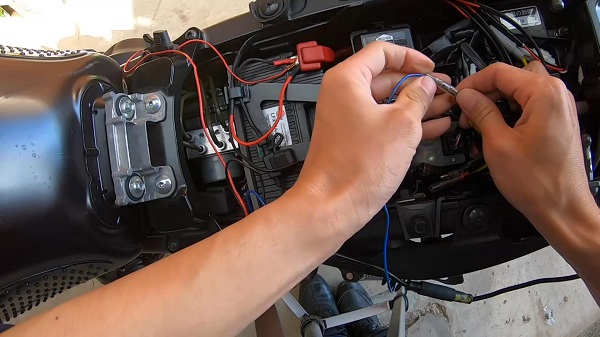

ACC配線を接続する

ACC配線を接続

ACC配線を接続ACC電源は以前確保した電源一括管理ユニットから取得します。

ドラレコ電源配線を接続

ドラレコ電源配線を接続ドラレコ各配線を繋ぐ時は工具を使わず、手で締めれる力で固定します。

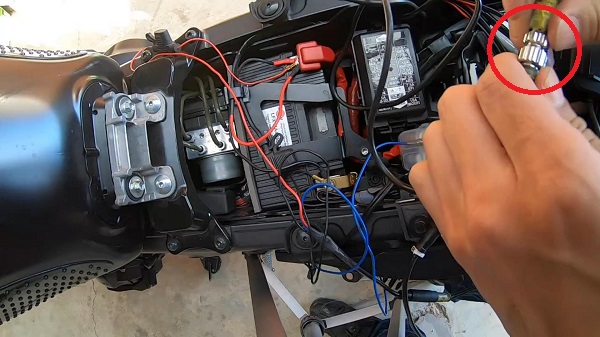

カメラ配線を接続し動作テストする

カメラ配線を接続する

カメラ配線を接続する スマホと接続して動作確認する

スマホと接続して動作確認する残りのドラレコ配線を接続して、スマホで映像を映して動作確認します。

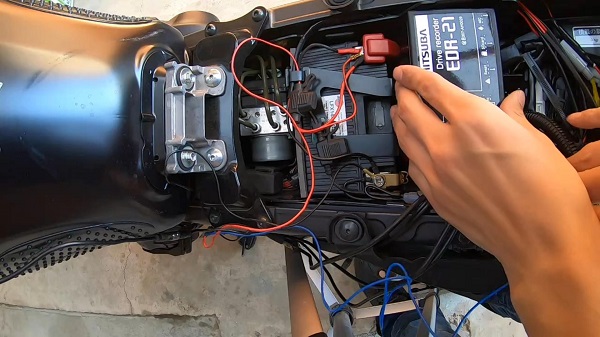

ヒューズボックスの上へ本体を配置

ヒューズボックスへ両面テープ

ヒューズボックスへ両面テープ ドラレコ本体を配置

ドラレコ本体を配置ドラレコ本体はヒューズボックスの上へ配置しました。

ヒューズボックスの蓋に印字されている内容に被らないように両面テープを貼り付けて固定しました。

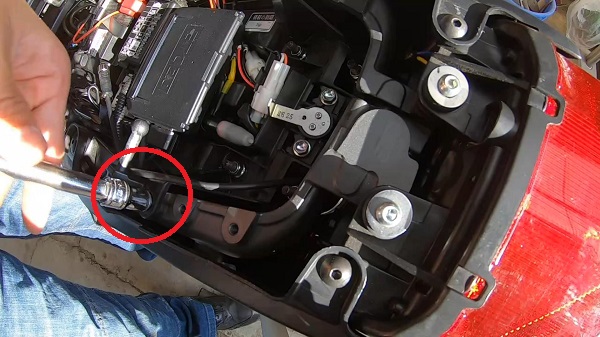

電源配線をフレーム下へ通す

電源配線をフレーム下へ通す残った電源配線をフレーム下へ通るように、ボルトを1本外して作業します。

タンクのサイドカバーを外す

サイドカバーの上部ボルトを外す

サイドカバーの上部ボルトを外す サイドカバーの下部プッシュピンを外す

サイドカバーの下部プッシュピンを外す サイドカバーを横方向へひっぱる

サイドカバーを横方向へひっぱる前方からの配線を通す為に、タンクを外す作業をします。

サイドカバーは上下で固定しているボルトとプッシュピンを外し横にひっぱると外れるので、左右で同じことをして両方外します。

タンクのセンターカバーを外す

サイドの固定ボルトを外す

サイドの固定ボルトを外す 前方のプッシュピンを外す

前方のプッシュピンを外す 上方向に動かすと外れる

上方向に動かすと外れるセンターカバーもサイドカバーと同じく、固定しているボルトとプッシュピンを外して、こちらは上方向へ動かすと外れます。

タンク本体を外す

タンクを固定している前方ボルト

タンクを固定している前方ボルト 干渉しないようにウェスを挟む

干渉しないようにウェスを挟むタンクを固定しているボルトは前後で合計4ヵ所あります。

外しきると重さがかかりすぎて、ボルトを回しにくくなるので緩めておきます。

タンク後方のボルトを外す

タンク後方のボルトを外す後ろのボルトを外します、こちらも外すとフレームに干渉するのでウェスを敷いておきます。

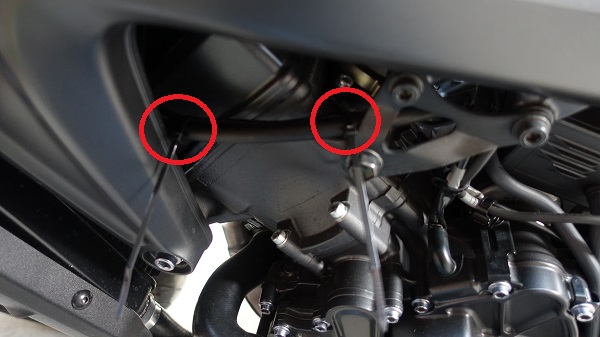

センサー、ホース類が4ヵ所

センサー、ホース類が4ヵ所タンクを持ち上げると、タンクと接続されているセンサー、ホース類が4ヵ所あるので外します。

ホースを外すとガソリンが垂れてくることがあるので、ここにもウェスを敷いておきます。

外れたタンク

外れたタンクセンサー、ホース類の接続を外したら、最初に緩めた前方のボルトを外してタンクを持ち上げて移動します。

ガソリンタンクの中身は事前に減らしておきましょう。

MT-09のガソリンタンク内部は複雑な構造で、ガソリンポンプでは吸い出せないので走って減らしましょう。

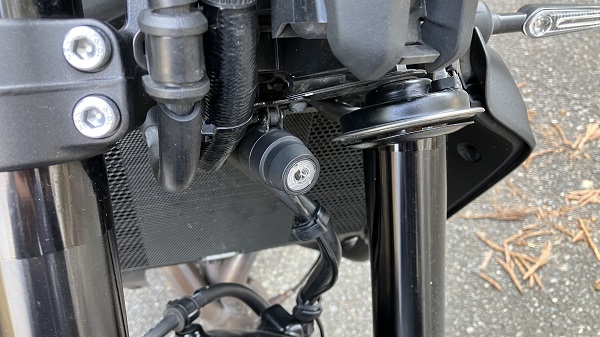

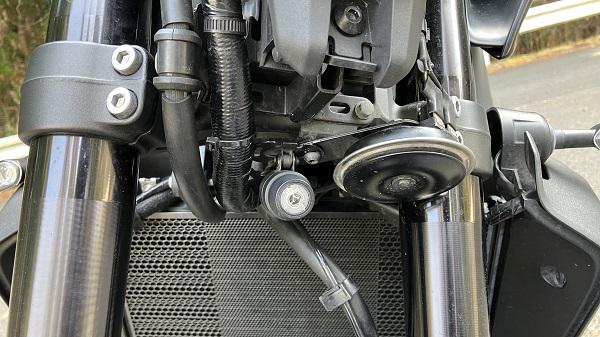

フロントカメラはホーン台座へ固定する

ホーン台座を緩める

ホーン台座を緩める ホーン台座へカメラ台座を固定

ホーン台座へカメラ台座を固定 フロントカメラを固定

フロントカメラを固定フロントカメラはホーンの台座と一緒に共締めして固定しました。

操作スイッチを取り付ける

貼り付け前の脱脂

貼り付け前の脱脂 メーターの下に貼り付け

メーターの下に貼り付け操作スイッチは両面テープで貼り付けて固定します。

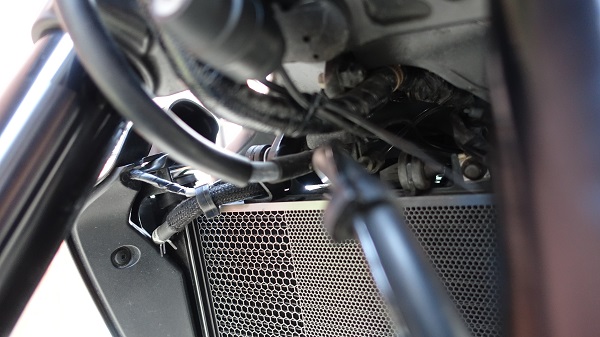

前方からの配線はまとめて内部へ

既存配線とまとめて送り込む

既存配線とまとめて送り込む 車体左側面に沿ってドラレコ本体へ

車体左側面に沿ってドラレコ本体へ フレーム下にも配線を通す

フレーム下にも配線を通す前方からの配線は、既存配線とまとめてラジエーター上部から内部へ送り込みます。

そこからドラレコ本体までは、左側面をフレームに沿いつつ通していきました。

ドラレコ取り付け作業後の感想

ドラレコ:フロントカメラ

ドラレコ:フロントカメラトータルで7時間ぐらいかかりました、途中で日が暮れそうだったので、日をまたいで2日作業になりました。

やはりドラレコの取り付けは実際作業進めると配線の処理、前後カメラと操作スイッチの位置調整、これらに地味に時間がかかるので想定より長くなります。

作業難易度的には高く無いですが、面倒な作業が多く時間がかかるので、バイク屋さんに頼める人はお任せした方が良いと思います。

しかし、自分でやれば工賃を節約できるし、操作スイッチやカメラの位置を細かく調整できるメリットがあります。

前後カメラと操作スイッチ位置確認

リアカメラ位置確認

ステーを裏返しにしてカメラを左へ

ステーを裏返しにしてカメラを左へ本来後ろからみて右側にカメラが来るようにするステーを使いましたが、それを裏返しにしてカメラが左にくるように取り付けました。

その方が、カメラが奥まった感じになって見た目が良くなると思ってやりましたが大満足です。

ケーブルのために穴開け加工

ケーブルのために穴開け加工後ろのケーブルが接触したので、穴開け加工が必要でしたが、簡単に開けれる場所だったのでたいした作業では無かったです。

リアカメラからの映像

リアカメラからの映像映像確認したら、少しナンバーライト部分が映り込んでるのですが、映像全体に影響しないので許容範囲です。

フロントカメラ位置確認

中央にカメラを設置

中央にカメラを設置フロントカメラは中央の位置に取り付けましたが、基本的にこの位置は推奨されない場所です。

何故なら、サスペンションが最大沈んだ場合、接触する可能性があるので中央からずれた場所に取り付けるのが一般的です。

ホーンの高さ付近

ホーンの高さ付近しかし、MT-09の場合、元々ホーンがあり、カメラを取り付けた高さまでは安全そうに見えたので試してみました。

経過を見る感じ傷はついてないので接触する事は無さそうです。

ホーンの台座へ共締め

ホーンの台座へ共締めホーンを取り付けている台座に共締めした形になりますが、こちらはカメラの台座へボルトが通るように穴あけ加工してます。

私の場合、以前Ninja400に取り付けた時に同じようにボルトで共締めするための穴あけ加工されていたのでそのままいけました。

フロントカメラからの映像

フロントカメラからの映像映像確認すると、上部両端で映り込みがありますがたいした範囲ではないので許容範囲です。

ドラレコのカメラは広角なので、あまり奥まった位置にカメラを設置すると映り込み範囲が大きくなるので注意が必要です。

カメラのレンズがバキバキ割れ

カメラのレンズがバキバキ割れちなみにフロントカメラのレンズは結構前に割れて見た目上かなりバキバキなのですが、映像では何ヵ所か薄く影っぽくなってるだけなので使い続けています。

操作スイッチ位置確認

メーター下に操作スイッチ

メーター下に操作スイッチ操作スイッチの場所もカメラと同じぐらい重要です。

操作スイッチにはランプがついていて光るので、バイクに乗ってる時に視界に入り続ける場所だと嫌です。

そのため、通常の視界には入らないけど、見たい時に見れる位置がいいです。

操作できる必要がある

操作できる必要があるそれと、スイッチを操作する時はあまりないですが、操作したい時に操作しにくかったら問題になります。

しかし、この位置なら操作したい時はちゃんと押せるので、満足できる場所に取り付けれました。

既存配線に沿って処理

既存配線に沿って処理この場所なら面倒な配線も、既存の他の配線に沿うように下まで流して同じようにまとめれたのでスッキリです。

最後に

ドラレコは、活躍しないのが理想の珍しいカスタムですが、万が一のときには頼れる存在になります。

今回、初めて自分で取り付けてみましたが、時間がかかるデメリットがある反面、お店に依頼すれば数万円かかる工賃を節約できるうえ、各パーツの取り付け位置を細かく調整できるメリットもありました。

2024年のバイクへのドラレコ普及率は約40%と、まだまだ車には及びません。

しかし、自分が5年前に初めて取り付けたときは、依頼したバイク屋さんですらドラレコを取り付けるのが初めてだったことを思い出すと、かなり普及されてと感じます。

これからさらに、バイクにドラレコを取り付けるのがスタンダードになっていくでしょう。

YouTube動画

Youtubeの方もよろしければご覧ください。